- トップ >

- 新着情報

🚧建築現場リポート コンクリートの表面を均一に均してくれる助っ人登場

建築現場リポート コンクリートの表面を均一に均してくれる助っ人登場

通常はコンクリートを流し込んだら、左官工事の職人さんが

コテを使って表面を均して仕上げてくれます。

一般的な作業風景。

⇩

今回は巨大な工場ですから面積が

広過ぎ!

しゃがんでなんて出来ません。まずはトンボでざっくり広げてます。

⇩

隅っこの方は人間の力でコテで平らに均しますが

⇩

最後の仕上げは機械に委ねます。

【トロウェール】

⇩

扇風機がひっくり返ったような機械ですが、コテ代わりの羽根が3枚付いてて高速回転して表面を均します!

頼もしい助っ人です。これからは一家に一台必要になる機械かもしれません?(笑)

🚧建築現場リポート 養生用のマスキングテープが派手な理由・・・

建築現場リポート 養生用のマスキングテープが派手な理由・・・

汚れ防止でマスキングテープは良く使います。

特に壁工事などで、目地にシリコン製のコーキングを流し込みますが、最後にヘラで押さえ込むと横にはみ出すので、左右にしっかり貼っておきます。

それにしても・・・

妙にセンスが悪い、派手目の色ばっかりなんです!

コーキングを打ち終わるとテープを剥しますが、同系色だと

剥がし忘れが多発するので、目に飛び込むような色を使っているそうです。

※センスが悪いなんて言って申し訳ございませんでしたm(_ _;)m

この写真はシャッター雨戸を設置した時。

シャッターボックスを傷付けないように、

ブルーの養生ビニールが貼ってあるのですが・・・

こんなに目立つのに1カ所剥がし忘れて帰ってしまう事もあるんですね。

⇩

🚧建築現場リポート 玄関ポーチ&駐車場のコンクリート舗装工事

建築現場リポート、玄関ポーチ&駐車場のコンクリート舗装工事の様子です。

コンクリーを打つ前に玄関ポーチのタイルを施工。

⇩

1枚30センチ四方のタイルを40程貼って仕上げます。

⇩

タイル貼りが終わたら舗装をしますが、

貼ってある緑のテープの下のラインまでコンクリを流し込みます。

⇩

バッチリです♪

⇩

乾いたらテープを剥しますが、

1段目と2段目の高さが全く同じになります。

それぞれの高さが微妙に違うと通る時に【違和感】が生じるんです。

違和感と言うのは具体的に表現すると・・・

【スムーズじゃない】・【リズムが合わない】・【ぎこちない】・【気持ち悪い】・【つまずきやすい】です。

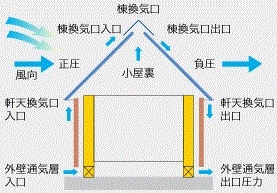

🚧建築現場リポート 屋根の一番上に湿気&熱気の逃げ道を造っておく

🚧建築現場リポート 屋根の一番上に湿気&熱気の逃げ道を造っておく

上棟♪

構造躯体を組み上げています。

その日のうちに屋根の下地となる合板を打ち付けて、ルーフィングで防水層まで施工します。

屋根のてっぺんの隙間・・・気になる?

わざとです

⇩

家造りで大事な事は【通気工法】

建物内側に湿気が籠らないための対策です。。

その他、真夏に屋根や外壁が熱せられて、内部に熱気が溜まると室内の温度にも影響が及びます。

外壁、屋根裏に籠る熱気は上部へと上がるので、軒先や屋根の棟に排出口を造って通気します。

⇩

もちろん水が入らない様に水返しの役物を挟んで防水します。

⇩

とりあえず今日はルーフィングまで施工。

⇩

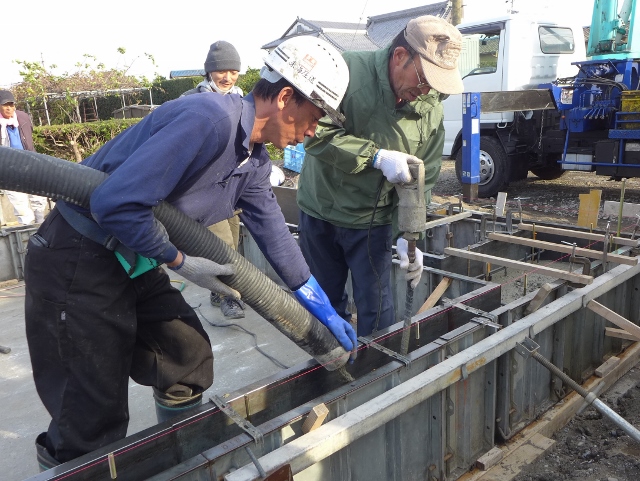

🚧建築現場リポート ベタ基礎のコンクリートを流し込む作業

🚧建築現場リポート ベタ基礎のコンクリートを流し込む作業

先日ベタ基礎の耐圧ベース(底板)部分は製作して、今日は布基礎(立ち上がり部分)の施工。

型枠の中にホースを使ってコンクリートを流し込んでいます。

その横で棒を差し込んでいるのは、振動を与える作業。

型枠の隅々まで流し込み、気泡溜まりの空洞を作らないための大事な工程。

でも!振動を掛け過ぎるのもNG!

時間をかけすぎるとセメント・水・砂利が分離して強度が落ちるので注意。

⇩

コンクリが固まったら型枠を外します。

床を造り前に水・お湯・排水の管をセット。

⇩

🚧建築現場リポート その機械は・・・小判を大量生産する?

🚧建築現場リポート その機械は・・・小判を大量生産する?

江戸時代の小判?かと思いました。

現場に10個以上散らばっています。

⇩

この機械が💰小判製造機?💰

⇩

この機械を壁に押し付けていると

⇩

あっという間に楕円形に壁が繰り抜かれます。

⇩

実は照明のスイッチやコンセントの位置。

配線とスイッチを繋ぐプレート設置用の穴でした。

手作業で繰り抜くと4~5分かかる作業が

3秒に短縮!

作業効率UP➡利益率が上がる➡やっぱり小判って事でしょ?

⇩

🚧建築現場リポート バルコニーのFRP防水の施工を行っています

建築現場リポート バルコニーのFRP防水の施工を行っています

バルコニーの防水工事はFRPを使います。

Fiber Reinforced Plastics:繊維強化プラスチック

自動車のバンパーやお風呂の浴槽と同じ素材を現場で製作。

布団を敷いている様に見えますが、コレが繊維質。

これに樹脂を流し込む事で強度が増します。

⇩

内部では中間検査。

構造躯体の配置や太さ、耐震補強金物のチェックを受けます。

⇩

この時点でコンセントやスイッチの位置を決めてBOXをセットしておきます。

⇩

🚧建築現場リポート 2階から更に上に登ると、屋根裏ロフト収納庫

建築現場リポート 2階から更に上に登ると、屋根裏ロフト収納庫

内部の木工事が進んでおります。2階建てですが、さらに階段を設置して

屋根裏に上がれるように工夫しています。

⇩

高さは1.4ⅿですから立つ事はできませんが、広さはなんと12帖!

普段使わない物や、季節によって出し入れする家電などをココに集合させておけば、

生活スペースはスッキリ広く暮らせます。

⇩

大工さんの工具はたくさんありますが、床に置いてしまうと作業効率が悪いので壁にぶら下げて使い分け!

⇩

各部屋の床・壁・天井・建具設置が仕上がってきました。

⇩

🚧建築現場リポート コンクリートの強度を測定する

🚧建築現場リポート コンクリートの強度を測定する

ミキサー車で運ばれてきたコンクリートを型枠に流し込んで基礎を造ります。

⇩

このコンクリートの強度試験。

最初にスランプ試験。

プロ野球選手がヒット打てなくなった時の【スランプ】と関係あるのか?

あるような~~無いような・・・

【落ち込む】って意味的には同じ。

⇩

計測方法。

子供の頃、砂場でプッチンプリンの容器に砂をつめてプリンの型を作って遊びましたね♪

あれと同じです!

高さが30cm。上の直径が10cm、下の直径は20cmの大型プリン型のコーンに生コンを詰めて

コーンを引き抜いた時に、最初の高さ(30cm)からどのくらい下がる(スランプする)か?

を調べる試験で、スランプが大きい程 柔らかいコンクリートという事になります。

これは、季節やその日の気温、湿度によって水分量を調整して出荷します。

工場から現場までの距離なんかも加味されているそうです!

今日のように寒い日だと、水分少な目で練るので17~18が理想。

結果は【18】でした。

夏場は乾燥が早いので水は多く含まれているのでスランプ20~22程度とします。

⇩

次にコンクリート内に存在する空気量のテスト。

⇩

エアメーターという装置で空気の比率を測定。

規定では3.5%~5.5%が基準なので ど真ん中の【4.5%】がベストなんだと思います。

①下部のバケツ部分にスランプ試験同様にコンクリートを充填し上部面を綺麗にすり切ります

②上部メーターをセッティングしてメーター下にある取っ手を上下にピストンさせて加圧していきます。

③目一杯加圧し左のつまみでメーターを0ポイントに設定します。

④真ん中のバルブを開放すると空気量を測定します。

結果は【4.3%】合格です♪

塩化物含有量測定。カンタブ試験とも言います。

今バケツに入れたコンクリに記録紙を3枚差し込みます。

これでコンクリに含まれている塩分濃度が分ります。

違法に海に近い砂を使うと鉄筋を腐食させてしまうので大事な試験。

基準値は0.3Kg/㎥以下である事。

3枚の試験紙の平均で調べたら0.04Kg/㎥なのでクリアです。

妊娠検査紙と同じ理屈なのだろうか? 私は男なので使った事ないですけど。

最後にもう一つ。

筒の中にコンクリを詰めました。このサンプリングの事をテストピースと呼びます。

施工日から7日後と28日後に、それぞれ3本ずつ圧縮してどの程度の強度があるかを試験します。

28日後に圧縮試験機にかけた破壊点が、当初の設計強度以上であれば合格です♪

🚧建築現場リポート 屋根工事はルーガを採用

🚧建築現場リポート 屋根工事はルーガを採用します。

日本瓦を使うと建物の風格がでますが。。。耐震強度を考えると重いので躊躇しますね。

今回はルーガを採用。窯業系で焼き瓦の約半分の荷重なので安心です。

⇩

焼き瓦が1坪(3.3㎡)あたり140Kgですが ルーガは64Kg。

建物の構造体への負担も軽減されます。

⇩

取り付けの方法はとてもシンプルで、上下に掘ってある溝を合わせて

互い違いに引っ掛け合ってビスで打ち込むので ズレたり落ちる心配がありません。

⇩

実は左右にも♂♀があるので噛み合わせが良く、防水性能も万全。

価格はガルバリウム鋼板葺きと比べると割高になりますが、

塩害や線路近くで鉄粉が舞う場所では錆びないのが利点です。