| 前回の■豆知識-2■では 「同じ工法、同じ仕様、設備なのに床面積が違うと坪単価が変わってしまう」 というお話でした。 今日は同じ面積、同じ造りでも坪単価が違う話です。 それは・・・建物の形状です。 |

- トップ >

- 新着情報

■豆知識-11■建ぺい率、容積率

昨日「容積率」という言葉をつかいましたが、家を建てる時にすごく重要な数字です。

売り土地の広告に「建60/容200」のような表示が必ずありますよね?

これは「建ぺい率」敷地の広さの60%までの大きさで建てて良いですよ!

「容積率」敷地の広さの200%(2倍)までの「延べ床面積」までなら2、3階建てでも良いですよ!

って事なんです。

これも長くなりそうです。 ご存知の方も多いでしょうから飛ばして下さいm(_ _)m

例えば買おうとしている土地が幅8メートル、奥行き15メートルだとしましょう。

敷地面積120㎡(約36坪)です。 この土地の道路側に車を2台置く事を前提にして

家を建てると計画した場合 幅7メートル、奥行き10メートルくらいになります。(普通車2台分Pの奥へと建つので)

建物は70㎡(約21坪)になりますから70㎡÷敷地120㎡=58・33%ですからOK!建ぺい率60%以内に納まりました。

次に「容積率」のチェックです!

この70㎡(建築面積)で総2階にしたら「延べ床面積は」140㎡÷(敷地)120㎡=116%でOK! 容積率200%以内です。

この70㎡(建築面積)で総3階にしたら「延べ床面積は」210㎡÷(敷地)120㎡=175%でOK! 容積率200%以内です。

これなら(敷地36坪)わりとゆったり建てる事が可能ですね。

だって延べ床210㎡(63坪)の家なんて凄く大きい家になります。十分、二世帯住宅になりますから♪

36坪の敷地なんて私からしてみると・・・羨ましい条件です。

自分ん家は敷地26坪で、建ぺい率60% 容積率160%でしたからかなり厳しい条件なんです。

土地の候補が見つかり用途地域が分かれば 「建ぺい率」と「容積率」から、どのくらいの家が建ちそうか?おおよそ分かりますね♪

※用途地域によっての「建ぺい率/容積率」は異なります。参考までに。

第1種低層住居専用地域 40/80

第1種中高層住居専用地域 60/160 ・ 60/200

第1種住居専用地域 60/200

第2種中高層住居専用地域 60/200

第2種住居専用地域 60/200

近隣商業地域 80/200 ・ 80/300

商業地域 80/400 ・ 80/500 ・ 80/600

注意:道路幅によって容積率が減るケース・道路斜線制限に掛かり部屋がつくれない・角地だと建ぺい率が10%UPする

細かな事がまだまだあります。 居室の採光面積が確保されない場合・バルコニーが建ぺい率に加算されてしまうケース

ビルトインガレージ部分が一部容積率に算入されないなど・・・・

具体的な事はお問い合わせ下さい。

■豆知識-10■家相・鬼門

やっぱり・・・下書きはできていましたので もったいぶるのはやめますm(_ _;)m

でもネタが・・・減ると少々焦りも感じている今日この頃で・・・

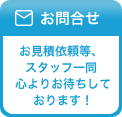

家造りに関して テレビ番組や雑誌、書物などで「家相」や「鬼門:きもん」についていろいろな情報があります。

これは解説なさる先生方や、お寺 宗派によっても内容は異なる事もあり これに加えて

風水の運気や、開運の間取り、占い的要素まで当てはめますと矛盾が生じる事が多々あります。

これはメンタル面で重大な事柄ですから、お施主様御家族の意向が

ある場合はそれに順応した間取りで安心していただいております。がっ!

終始、その事ばかりに目を奪われて本来の「住み心地」「使い良さ」を損ねたマイホームでは困ってしまいます(><) 新築祝いに来られた御客様が「えぇぇーーなんで??使いにくそうな間取り・・・」 なんて心の中で思われても悔しいですから。 まずは!基本的な「家相」とは・・・? からですね 家の中心から見た玄関やトイレ 火気 水廻り設備 お仏壇 神棚 床の間などを 「吉凶方位図」と照らし合わせて総合的に判断する事です。 また、鬼門(鬼[災い]が家の中に入って来る方角)は北東を「表鬼門」。南西を「裏鬼門」と呼びます。 これらは中国から来た陰陽道の考えから来たもので、この方角には玄関や勝手口 台所、便所、ゴミ溜めなどを造ってはならないと言われております。 「表鬼門に玄関があると不幸が訪れる」、「裏鬼門にキッチンをつくると家族が病気になる」と良く聞きますね~~!! 家相は10人の人が鑑定すると10通りの意見がある!と言われるくらいで お寺の住職さんや親戚のおばさん、近所の占い師さん、有名な風水の先生の本、細木数子先生などなど・・・・・・(><;);

「いっそのこと”家相はすべて迷信だ!”と切り捨ててしまいた~~い!!」とおっしゃる若夫婦もいらっしゃいました。

ところが・・・厄介な家相にも理にかなった知恵や経験から受け継がれたモノも、実はあるんですよ==3

南西の角の台所は西日が射し食材を痛ませるから食中毒に!

昔は釜戸(かまど)で薪を燃やしていたので煙が屋外に流れる位置に!

トイレも厠(かわや)といって風下に…母屋から少し離した場所に造り伝染病を防ぎ、

お風呂も薪で沸かしていましたから…火事にならない風向きを計算していたようです。

その習わしが今でも受け継がれているともいわれています。

今は冷蔵庫もエアコンもある時代のキッチン!

お風呂も薪をくめてウチワで扇いで「湯加減ど~~ぉぉお?」なんて沸かしませんしー

調理の煙も換気扇で外へ!トイレは水洗&下水道で一瞬にして道路下まで流れていきます。

そう考えますと家相と鬼門は最小限の不安要素だけは取り省いて・・・あとは

「明るくて、風通しの良い」「毎日の元気が出る」「最高に住み心地の良い」「楽しいマイホーム造り」に専念してみませんか^^/♪

注: でもお金をたくさん出す方が…一番口も出して良い決まりなので・・・・

それがお婆ちゃんだったら!その方の御意見は絶対に尊重しましょうね~~~^^;///

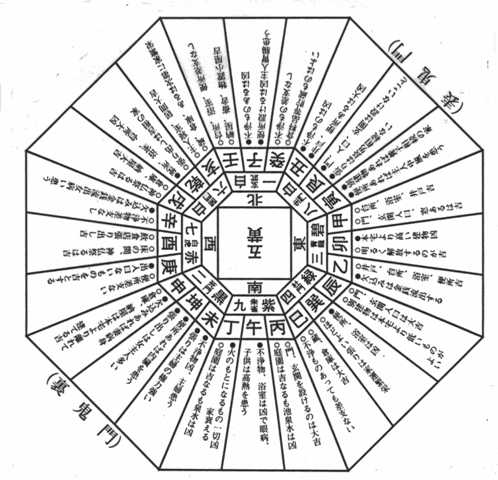

■豆知識-9■大安吉日

この6月は御契約を結んでくださる御客様が多くて大変嬉しい月となりました。

6月4日、13日、22日と毎週ですから、「より道」と「ちょっと一息」ばかりしている訳ではないですよ~^^/

契約の日時を決める時に必ず会話に出るのが「吉日に!」という事です。

契約日だけで無く、地鎮祭、上棟、お引き渡し日等、節目になる日は必ず「大安」「友引」を選びます。

おめでたい行事を「仏滅」や「赤口」にやるのはちょっと・・・・・ (><)

これは六輝と言いまして、起源は室町時代にまでさかのぼります。

中国の春秋戦国時代に発祥した「陰陽五行説」が日本に伝わり、現在の六輝が確立したのではないか?

と言われています。

「先勝」は午前中は「吉」。「先負」は午後が「吉」ですから

お引っ越しや、買った家具の納入日などもカレンダーでチェックすると良いかもしれません♪

引越センタ-さんから言わせると・・・・「仏滅の日は暇なので値引きしますよ~~!」らしいです(笑)

六輝について http://homepage1.nifty.com/gyouseinet/calendar/6ki.htm

その他・・・「十二直」「二十八宿」「九星」等々…奥深く掘り下げる方も時々いらっしゃいますが

あまり根を詰め過ぎると良い日が無くなってしまいますので御注意して下さいね。

暦の表示 http://www.synnet.or.jp/~aichiprn/Img/himekuri.pdf

暦注の見方 http://homepage1.nifty.com/gyouseinet/koyomi.htm

次回は「家相」「鬼門」のお話もさせていただきます。

■豆知識-8■隣地境界線からの離れ

お問い合わせをいただきました。

御回答の一部を簡単にこちらでも載せさせて頂く事を御了解いただきました。

ありがとうございますm(_ _)m

1、「境界線いっぱいに建てる事は可能か?」どうかの問いですが

まず念頭に置いていただきたい事は、境界線から双方(こちらも、お隣さんも)50センチ以上は

「離して建てなさい」と民法で定められている事です。

建築工事をする上でも外壁を取り付ける為の仮設足場を組むので、これだけ空いていると仕事はやり易いです。

しかし実際は人が通れないくらいいっぱいに建っている所が多いのも事実ですよね?

建築基準法では隣地からの離れに関しては「何センチ空けなさい」という規制が無いからです。

とくに街中ですと道路に面した間口が狭く、建物同士がくっ付いているところも多くみられます。

希望とする間取りを煮詰めていって、どうしても50センチ空けられない場合にはお隣さんとお話合いで決めていただいております。

さて、「いっぱいに建てられるか?」は工法(木造か鉄骨か?)によって変わってきます。

木造でしたらほぼいっぱいに建てる事は可能です。 「建て寄せ」と言いまして先に敷地の中で

1面の壁だけ造り外壁やサッシを取り付け、防水工事も行ってからレッカー車で釣り上げて土台に乗せる工法です。

構造が鉄骨造の場合ですと基礎の形状が外壁よりも外に出る形になりますから20センチくらいは空きます。

仮設足場が組めない場合の外壁取り付けは、内側から相板工法(あいばん)で施工していきます。

どちらにしても換気扇のフードや窓の水切り、雨樋などの飛び出す部材があるので

ある程度の余裕を持って設計してまいります。

2、写真2の「階段室のガラスのお掃除方法」ですが…

南側が3階建てですから少しでも明るくする苦肉の策でつけたガラスです。

このガラスは開けたらそのまま人は落下してしまいます。(3階ですから絶対に助かりません(><);)

この場合はFIXガラス(フィックス:開け閉めができない)とするべきです。

外側の汚れに関して、お掃除はあきらめましょう。

あきらめが着かなかった我が家では、開閉式にしてしまったのですが

安全策としましてクレセント(カギのハンドル)が2ヵ所あります。

またそのクレセントが動かない様にフックがあるのですが、そのフックにもカバーを付けました。

それでも子供がイタズラしないか? 心配な場合は(写真3)防犯用のキーをセットして下さい。サッシの上部の方ならイタズラできません!

これを10センチだけ開く位置にセットしておきますと、風を入れたい時には開閉できるようになります。

いずれにしても掃除の時は・・・身体半分乗り出してクイックルワイパーで拭きますが怖いです;(><;);

■豆知識-7■電球の色

昨日の外観写真の2枚目なんですが…照明の色が違うのがおわかりまですか?

2階はオレンジ色掛かっていて、3階は白というか、青白いに近いくらいです。

オレンジ色っぽい蛍光灯の事を「電球色」 青白い方を「昼白色(ちゅうはくしょく)」と呼びます。

照明を決める時には「色」までしっかりチェックが必要です。

これは照明の器具ではなくて、蛍光灯や球の決め方の違いだけです。

基本的に子供の勉強部屋とお年寄りのお部屋は昼白色をお勧めするのが一般的な傾向です。

コンビニの中と同じで、文字を読んだり微妙な色合いを識別したり

その他、視力が低下している場合は良いとされています。

電球色(オレンジっぽい)は落ち着きのある優しい雰囲気になりますからリビングや

玄関ホール、廊下、トイレなどにお勧めなんです。

洗面所・・・・・・? ファンデーションのノリのチェックがあるでしょうから昼白色かな?

タンス置き場の中は?黒と紺を間違えると(冠婚葬祭で)困るのでやはり昼白色。

問題はキッチンなんです。料理って包丁を使いますし、素材の鮮度を見るにも昼白色なんでしょうけど

でも、美味しそうに見えるのは断然電球色!!いつもココで皆さん悩むんですよー(><)

ダイニングの照明が電球色の場合、当然合わせたくなってきますしーー!

寝室は・・・・・・・・御自由に御夫婦で決めてください。

ムードの話が出たところで・・・・・(出てませんでした?)ダウンライトのお話。

例え昼白色の照明をメインに付けた場合でも併用してダウンライトを埋め込んでみたり

ブラケット(壁付け)や置き型スタンドを併設すると、映画を観たりお酒を飲んだりする時はオシャレになります♪

ナショナルさんHPです http://denko.panasonic.biz/Ebox/akarierabi/index.html

イメージ写真集もありました

http://denko.panasonic.biz/Ebox/akarierabi/gallery2008/index.html

■豆知識-6■天井裏活用

今日御契約いただきました沼津の御客様から

「ブログ!!いつも見ていますよ♪」って言っていただいた事が・・・すごく嬉しかったです。

これからも「頑張ろう!」って力が沸いてきます。

先日載せたレシピ6で「外壁に埋め込むポスト」ご紹介しましたが

採用する場合の位置なども打ち合わせさせていただきました♪

それと、2階の天井裏スペースを活用する方法についてお話が出ました。

方法としては、大きく別けて4つありまして・・・

1、使わない。

これは夏の暑さは屋根から伝わり易いので 屋根裏は利用しないで空気層として完全に分離し

天井裏にはギッシリと断熱材を施す。

2、屋根裏収納とする。

写真1の天井からハシゴが出てくる商品がありますので

これを登ると写真2の空間がとれます。

お雛さんや扇風機、ファンヒーターなどの収納もできます。

夏場は換気扇を回しておくと下の部屋の温度が乱れません。

3、写真3のようにロフトにする。

可動式のハシゴをセットする。

これは「2」の閉鎖的な収納よりも部屋の天井高がとれるので開放感がありますし

子供さんの遊びの空間にもできると思います。 ハシゴの昇り降りには十分御注意下さい。

4、勾配天井のままにしてロフトは造らない!!

特に人が集まるリビングなどの天井を斜めにして

天井高さを確保してみると贅沢な団欒が演出できると思います。(写真4)

※番外編!! 1階リビングからゆったりした階段で、2階に上がるとこんな風景が楽しめます(写真5と6)

屋根勾配に沿って内装を仕上げる場合は垂木の高さを大きくして、野地板の下に5センチ程の

通気層を確保し その下へと断熱工事を施工いたします。

これは熱の伝わりと、雨音対策になっています。

■豆知識-5■建前

先日御契約いただいたお客様から

実家の両親から骨組みを組む日には「建前」はやるものだよ!

と言われたらしくて、「やった方が良いでしょうか?」 とご質問がありました。

建前(たてまえ)とは、棟上げ(むねあげ)をした日に行う儀式の事で、最近では上棟式(じょうとうしき)や棟上げ式(むねあげしき)とも言います。

これはお施主様が工事の職人さん達への労をねぎらい、おもてなしをする儀式ですから

最終的にはお客様が判断する事です。

最近では、やるお宅とやらないお宅は半分半分な感じですね。

個人的な意見ですが…マイホームの新築には大きな費用が掛かっていますから

その上、職人さんへのご祝儀やお料理の手配など費用がかさむわけで…(><;);

基本的には無理にやる事はないと思っております。

昔のように大工の親方さんが工事を全部引き受けてる時代には当たり前の様にやっていました

地域によっては御近所の方に集まっていただいて、投げ餅をする習慣もあったくらいです。

今ではほとんどが住宅会社に以来されていると思いますので随分減ってきています。

建築システムからのアドバイスですか?

下記の3つの中から選んで下さい(笑)

1、大々的にやる!(笑)御近所の皆さんに紅白餅、四方餅、お菓子や5円玉と50円玉を蒔いて

仕出し料理のお振る舞いと日本酒でドンチャン騒ぎ!!予算30万円…冗談ですよ^^;

2、やらない。

3、あまりお金を掛けないように御一緒に予算を決めて無理のない範囲で儀式を行う。

その時には神主さんは呼ばず、私か社長が中心となって工事の安全と御家族のご健勝祈念する祭祀儀式を執り行います。

建前などは、特に御両親や親戚の方々からの強い御要望などがあった場合には…

完成してからも、後々言われるのイヤでしょうからその場合は「3番」あたりで^^/

5~10万でも十分立派な上棟式になりますから♪

■豆知識-4■引渡し日に「火」

完成して、お引き渡しの日には「火」を使う習わしがあるってご存知でしたか?

新しい家に「火」を入れてはじめて「完成」すると言われていたようです。

「火」を入れるとは、そのお宅に「生命(神)が宿る」事なのです。

ですからお引き渡し当日にガスコンロの「火」を点けることは

新しい環境をスタートさせるうえで大切な儀式だったようです。

昔は『釜戸に火を起してお米を炊く』行為でしたが・・・

え~~!? オール電化の場合は?? (><;); 今日のお引き渡しでお施主様から そんな慣わしの話題が出たものですから・・・ 記念すべき最初の「火?」(IH:インダクションヒーティング(Induction Heating)で 美味しい川根の新茶をごちそうになりました♪ 訂正:お茶っ葉のおかげでは無くて~~ とってもチャーミングなお嫁さん・だ・か・ら・美味しかったのです!!

景色は3階子供部屋からの風景です。

日当り、景色、風通しの3拍子揃って羨ましい限り♪

工事中の道路は第二東名です。

余談ですが・・・最近はIH専用の土鍋もあるようです

↓

http://www.kinto.co.jp/ihkakomi/

■豆知識-3■建物のカタチ

|

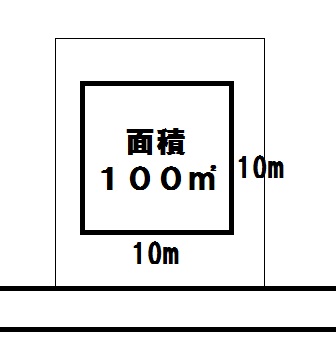

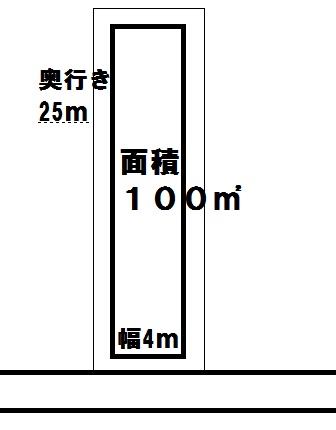

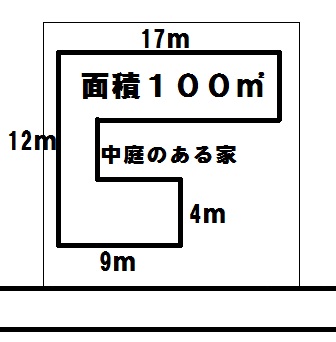

建物の間口と奥行きが10m×10m=100㎡の住宅【図1】と 4m×25m=100㎡の住宅【図2】で比べてみますと 例え同じ面積でも、細長く建てる方が、基礎コンクリートの量や外壁の施工面積が この場合ですと・・・約25%くらい増えてしてしまいます。 【図3】の中庭を作った『コの字』型だと【図1】より40%以上も増えます。 参考:図1の壁の全長40m 図2の壁の全長58m 図3の壁の全長69m 建物のカタチが、正方形か?長方形?だけではなく この話は、「正方形に近付けましょう」と言うお話ではなくて |

| これからもし、何処かの現場見学会を覗きに行く機会がありましたら そんな視線からも見学してみて下さい。 特に床面積の数字には表れて来ない部分「バルコニー!!」 それだけで建築費が100万円違っていたりもするんですよ^^; 08/5/15 makita |

■豆知識-2■ 坪単価

「お宅の会社では坪当たりの単価は幾らですか?」

完成見学会の時のご質問や、お電話のお問い合わせで最も多い御質問です。

坪40万円ですか? 50万円かかりますか? 60万円になりますか?

この答えですが・・・例えば「この完成現場は坪50万円で完成しましたよ♪」とご説明いたしましても・・・

その説明を聞いた御客様がいざ家を建てる時になったら

その坪50万円と同じ造り方なのに、坪単価38万円で完成したり・・・

50万のつもりが坪単価60万になったり不思議な現象が起きるのです。

長くなりますが丁寧に書きますね。

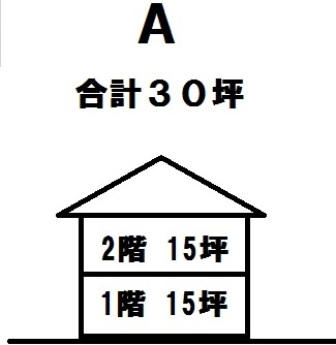

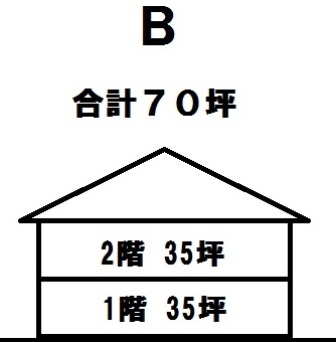

【A】さんと【B】さんが家を建てるとします。

【A】さんは夫婦と子供2人の4人家族で、延べ床面積30坪の大きさ4LDKを希望しています。

【B】さんは夫婦と子供2人に御両親、妹さんの7人家族で

御商売が酒屋さんで一部店舗にもなるので70坪の大きな建物となり、6LDK+店舗です。

この場合 全く同じ工法で、同じ材料、水周り設備、サッシに至るまで仕様は全て同じ物を使った場合でも

坪単価は・・・

【A】さん宅は坪50万掛かりました。

【B】さんのお宅は坪38万円でできました。

この現象は、建物の費用を大きく2つに別けて計算すると分りやすいです。

【1】つ目は建物の箱の部分

基礎や骨組み、外壁、屋根、サッシ、各部屋の間仕切りや収納などのあくまでも箱部分。

【2】つ目は建物の大きさに関わらず必ず掛かる固定費

キッチン、お風呂、洗面、トイレなどの設備機器の金額から始まって

その設備を設置する為の電気配線、分電盤、メーター、水道の引き込み

給水配管、汚水、雑排水、雨水配管、浄化槽設置 給湯器 給湯配管

玄関ドア、下駄箱、階段 電話配管 インターホンなど・・・

この工事を(例え15坪の小さなお家であろうとも必要な固定費)を【2】とします。

【A】【B】どちらのお宅も、【1】の箱部分を坪当たり30万円で工事すると仮定して

【2】の固定費は建物の大小に関わらずどちらも1件当たり600万円掛かるものとします。

この場合【A】さんのお宅は

30坪×箱部分30万円=900万

固定費は600万円ですから合計1500万円 坪単価50万円で完成です。

外壁、屋根、サッシ、内装、キッチン、お風呂まで全て同じ物で建てる【B】さんの家は38万円で完成です♪

ええ??

内訳は・・・

床面積70坪×箱部分30万円=2100万円

固定費の一律600万円を足すと2700万円が建築費ですから

2700万円÷70坪=坪単価38万なのです。

ですから、坪単価38万円のお宅を拝見して気に入って

【A】さんが我が家を建てると50万円となります

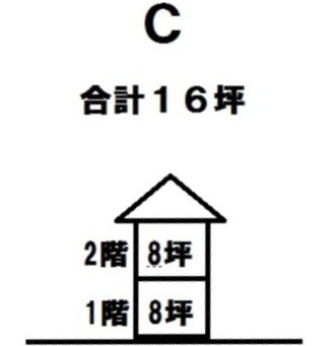

例えば【C】さんという方がいて・・・・予算は1100万円だったので

コンパクトな3DKの20坪を建てた場合は

16坪×箱部分30万円=480万円

固定費600万円を合わせて1080万円の工事費で建てました!

坪単価を質問されたら・・・・

1080万÷床面積16坪=

「私の家は坪単価67万円(も?)掛かりました(><.).. って事になってしまうのです。 もうお分かりですよね。 建物の坪単価と言うのは 一軒一軒の御客様が建てる建物の大きさ(延べ床面積)によって 工事坪単価は変動するものですから 「当社では坪単価は○○万円です!」と一概に答えるのは怖い事なのです。 だって同じ物を使って建てた家なのに38万円の時もあれば67万円超える時もあるのですから/(><)

【A】さん宅1500万 【B】さん宅 2700万 【C】さん宅 1080万

検証結果、あまり坪単価にとらわれる事なく あくまでも建物の規模から算出される『総額』重視でいきましょう♪

※1坪とは1.82m×1.82m=3.3㎡(約畳2帖分)

8/4/19 makita 建築システム→https://www.k-sys.co.jp/index.html