- トップ >

- 新着情報

■豆知識-70■ 旗竿(はたざお)敷地・・・

こんな言葉聞いた事ありますか?「ウチの土地は旗竿式で!!」

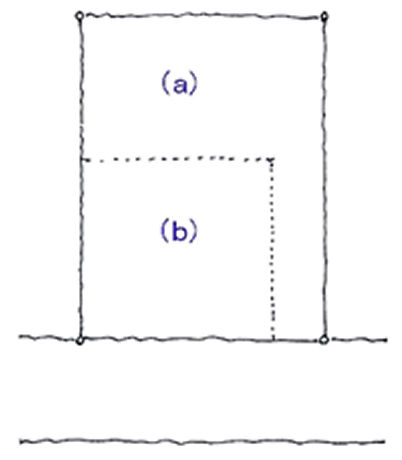

写真1の「a」の敷地・・・ポールの先に旗がなびいているカタチなんです!!

これは1つの土地を分割して売る時や、兄弟で分け合った際にできやすい敷地形状です。

手前「b」の土地なら問題はありませんが、「a」に家を建てる場合は

写真2のように、建てる敷地までの「通路」の幅が2メートルあるか?ないか?大問題です!!

豆知識69でも書きましたが、基準法第43条1項に規定されている「接道義務」があって

家を建てる場合の敷地は 「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」 のです。

私達住宅会社としても、工事をする場合は

表側の道路が4mあって、そこから建てる場所までの通路幅が2mないと辛いです。

辛いというのは、住宅建材の搬入やレッカー車を使うにあたってもギリギリの条件です。

ダメなら人力で担ぎ込むか・・・巨大クレーンで隣家の上空をまたぐ?? (@@;);

もし通路が1mとか1.5mですと 建て替えの建築許可がおりないという事になりますので

老朽化が進んだら、構造補強工事やリフォームで持ち堪えるか・・・

あとは、道路側のお宅と話し合いをして 通路を最低2m確保できる様に

売ってもらう(または借地)などして建て替えの許可をとる方法しかありません。

■豆知識-69■ 道路幅が4mないって?!

「道路が狭いのですが・・・家が建てられる? どうか? 見にきて下さい」

こんな依頼が思いのほか沢山あるのですが

1、道路が狭くて、技術的に建てるのは無理? それとも大丈夫なのか?

2、法律的に、建築許可が出るのか? 出ないのか?

この二つを検証していかなければなりません!!

最初に建築基準法の話からしますが

家を建てる場合の敷地は 「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」

これは第43条1項に規定されている「接道義務」 です。

この場合「道路」っていうのは、私達が目で見て、毎日通っているから道路だ!

と言うものではなくて、あくまでも建築基準法で定められている「道路」の事ですから気をつけなければなりません。

公的に認められている公道(県道、市道、町道)はもちろん大丈夫!

それ以外の私道(所有者が個人名義)であっても幅員が4m以上の

位置指定道路(第42条1項5号)として認可がおりていれば大丈夫!

ところが写真1の 幅1.8mの道路や 写真2の、幅1.4mの場合は

規定の4mを満たしていません(><。)

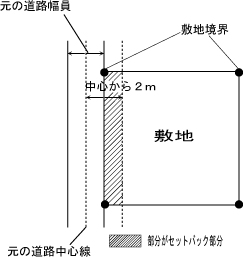

この時は各市町村役場に行って調べるのですが「二項道路」(第42条2項の事)

として行政から指定を受けていれば、建築許可がおりる事になります。

しかし、設計する時には 現況の道の中心から2mセットバックした所を道路と敷地の境界線とします(写真3)

そうする事によって将来4m道路が自然にできるように行政で管理してくれているという事です。

※技術的に施工が可能か? は豆知識70で書きますね~~^^/

■豆知識-68■スタイル例6、7

例6 コンテンポラリー スタイル(写真1)

現代の・・・日本的マイホームって事になるのでしょうか?

これは純和風住宅よりも、人気があるスタイルと言っても良いくらいですね!

ひとつの食卓に、お寿司とフライドチキンと…ピザ…パエリア… 美味しいところ取りしたような住宅です。

日本の住宅は流行のサイクルが短くて、常にアレンジを重ねて新しいものを求めているんです。

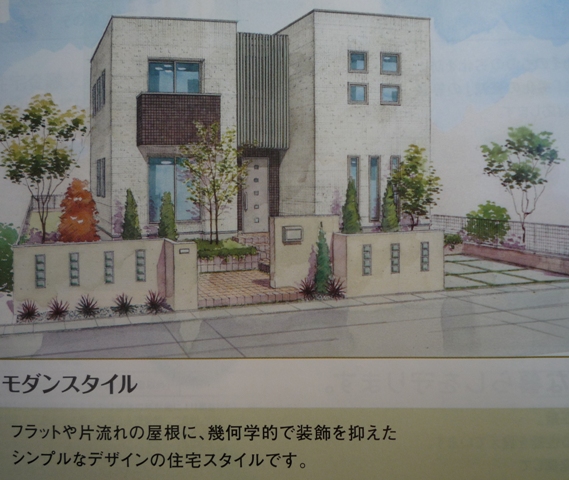

例7 モダンスタイル(写真2)

この外観は都市型モダンというフレーズが一番似合いますね。

耐震性能を追求し 重たい屋根勾配は省き、構造体を鉄骨フレームや コンクリート造で

家を建てるようになった証だと思います。

特に日本の住宅地は、屋根の軒すら出せない立地条件のところも多く

BOX型の2階、3階建てもこの20年で飛躍的に増えてきています。

以上7パターンを書き出してみました。

みなさんもいろいろな完成現場やモデルハウスを見学して

自分達家族にいちばんピッタリのマイホームを見つけて下さい!!^^/

■豆知識-67■スタイル例3、4、5

例3 北欧スタイル(写真1)

デンマーク、スウェーデン地方ってシックな色使いが多いのでしょうか?

石積みの重厚感と木の温もりを重視した自然素材をふんだんに使った住宅ですね!

窓下のフラワーバルコニーを花いっぱいに飾り付けたオシャレな外観です。

例4 南欧スタイル(写真2)

特徴は地中海の伝統になっている、丸みをおびた瓦と 窓に取り付けた鋳物格子ですねー

外壁の塗り壁は白を基調にした明るいデザインが特徴です。

最近良く見かけるのは、屋根にスパニッシュオレンジを使った 元気が出る色!

ラテンのリズムが似合いそうなお宅ですね♪

例5 ジャパニーズ スタイル(写真3)

ジャパニーズって・・・・カタカナ使って欲しくなかったですね~(笑)

「和」の落ちつきが漂う、日本瓦葺きの住宅です。

この外観からの印象は、和室の通し間があり、床の間、欄間がイメージされますね。

玄関のひさしに銅版を使って、これが月日が経つと緑色に変色してくると値打ちと風格が現れます。

最近は少なくなりましたが……縁側から、枯山水の庭を眺める家って情緒がありますね!

■豆知識-66■スタイル例1、2

外壁材料のパンフレットをパラパラとめくっていましたら・・・・

デザインや素材、色の決め方で おもしろいページを見つけました♪

自分に合った住まい方、 憧れていたライフスタイルを見つめ直す事で

今まで漠然としていた「マイホーム!」が必然的に「我が家はこれだ!!」と

方向性が定まるのかもしれません。

今から7パターンご紹介いたします。

例1 アーリーアメリカン スタイル(写真1)

ハリウッド映画のワンシーンにも出てきそうな広~~いポーチと丸柱が印象的です♪

窓のサイドに折りたたみ式の雨戸がついているところがまさにアメリカンスタイルの象徴ですね。

アメリカ人って屋根や外壁、内装壁のペンキ塗りってそこの御主人が定期的に

塗って手入れするのが当たり前なんですって!

日本では、そんなマメなお父さんってなかなかいないんですよね~~(笑)

例2 ブリティッシュ スタイル(写真2)

白い塗り壁とレンガ壁デザインは英国の伝統って感じで、暖炉の煙突がカッコイイです!!

日本では暖炉は無くても外観アクセントとして煙突風に作る事がありますよーー。

その場合は、中からの使い方はきっと収納庫にしていると思いますけど。

建物の角や窓の周りを茶色の幕板で(ハーフティンバー)飾るのが特徴ですね

煙突のある家って~ 子供達からは人気の家なんですよ♪

■豆知識-65■ ワン・ニャン同居アイテム

家族みんなの心を癒してくれるペット同居のお宅が最近増えていますよ!

うちの社長宅は子供3人共独立して、夫婦だけになってから

真っ白い猫ちゃんを飼い始めて、今では家の中心人物(?)になっています。

天気の良い日は窓枠の上で まるで「置物」の様に日なたぼっこしています。

今度写真撮ってきますよ♪

室内で飼う場合はエサやトイレの位置を、洗面所やキッチンの土間にするお宅が多いですね!

ただ、いつもリビング→キッチン→洗面所の扉を少し開けておくのも不便です!

冷暖房の効率が悪くなりますから・・・

写真1は ドアや引き戸にペット専用の小窓が付いた商品です。

必要のない時は、ロックを掛ければ通れなくする事も可能なんですよ。

写真2と3はウチのペット達です!(笑)

パソコンの待ち受け画面の中だけですが・・・癒されています♪

■豆知識-64■ コンクリートの強度

昨日、基礎コンクリートの強度について書きました。

↓

※設計基準強度が1平方ミリメートル当たりFC=21N/mm2(ニュートン/平方ミリ)

これをキログラムに直すと約2.1kg。したがって1平方センチあたり約210kgの圧縮強度!

その他、FC=21N、FC=24N、FC=27N、FC=30N、FC=30N、FC=33Nなど

セメントの量、砂、砂利、水、混和材の調合の比率で強度はいろいろな設定が可能です。

実際、基礎に使ったコンクリートは次の様な方法で強度試験や、配合のチェックを行います。

「写真1」の左側が「スランプ試験」

「スランプに陥っている時に入試にチャレンジする」 という意味ではありません C= (-。-;)

子供の頃、砂場でプッチンプリンの容器に砂をつめてプリンの型を作って遊びました?

あれを思い出して下さい!!

高さが30cm。上の直径が10cm、下の直径は20cmの大型プリン型のコーンにを生コンを詰めて

コーンを引き抜いた時に、最初の高さ(30cm)からどのくらい下がる(スランプする)か?

を調べる試験で、スランプが大きい程 柔らかいコンクリートという事になります。

夏で水分の蒸発が早いのか? 冬場、寒さで凍る季節か によっても変えますが

スランプの値(下がった長さ)は16~22cmを目安に配合しております。

※土木用は建築とは違い6~15cmの硬めのコンクリートが使うケースもあります。

「写真1」の右の方…メータの付いている測定器では、空気量の試験を行います。

固まる為に化学反応に必要な空気量は3%~6%が最適とされています。

その他塩分濃度測定など、コンクリートの強度に悪影響を及ぼす成分なども測定しています。

「写真2」は、テストピース6本

コンクリート打設時にサンプルを採っておきまして

施工日から7日後と28日後に、それぞれ3本ずつ圧縮してどの程度の強度があるかを試験します。

28日後に圧縮して出た数値が、当初の設計強度以上であれば合格と判定されます。

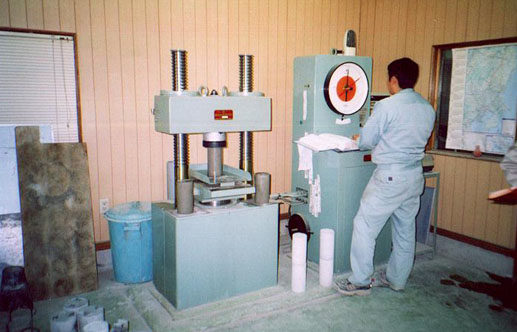

写真3」がテストピースを圧縮試験にかけているところ!

アムスラーという試験機は50tくらいの荷重までかけられるので、破壊に至るまでの数値が測定できます。

3つを測定してその平均が、そのコンクリートの強度となります。

■豆知識-63■ 畳の下から・・・

掘り炬燵や・・・収納スペースが出現する話!

居酒屋に行くとよくありますが、足元が掘ってあると2、3時間の飲み会、疲れないですよね?

私は少し早めに行って、背もたれ代わりになる「壁際」をGETするタイプですけど!

写真1、2は座卓テーブルを使わない時には「畳の下にしまえる」し

冬場は「掘り炬燵にもなる」優れものです。

座卓の足も固定されますから、動いたり落下もないです。

一番の特徴は、ヒーターが足の裏から温めてくれる事だと思います。

ホームセンターで買う炬燵はテーブルの裏側がヒーターですから膝が当たるし、熱すぎる原因です。

掘ってある部分の底にヒーターがあり、その上にスノコが引いてありますから安全です!!

炬燵の中に潜り込んで・・・・顔だけ出して寝る事にに幸せを感じる人は・・・?

ですか?

設置しない方が良いと思います!(笑)

写真3は畳1帖分の床下収納です。

子供さんの事故(閉じ込み、挟まり)防止用にカギのついてるものをお勧めしております。

■豆知識-62■ 床下の利用法!

「床下のスペースをできるだけ有効に使おう!」という事で

大昔から「床下収納」は定番でした。(大昔と言っても30年位前で…)

あの中にはビールの買い置きや漬物の樽、調味料などの収納が主でした。

最近では床下のケースが3つも並んでいて、レール式でスライドするので

開ける所は1つ! 収納力は3倍!! なーんてものや

写真1の様に 収納ケースがキッチンの床上まで上がってくるのもあります。

写真2は「金庫」(笑)

床下のコンクリートに固定しますので、絶対に持ち出せませんしー

耐火金庫ですから、火事に遭っても平気です^^/

何より泥棒に見つかりにくいと思いませんか?

写真3は洋間の床下が・・・ボタン押すと「パカッ!」と開きます。

冬服、夏服の入れ替えにも便利そうですね。

湿気対策も施されているので梅雨時も安心ですが・・・

2階の床下に設置するのは無理そうです。

■豆知識-61■被害統計(円グラフ)

私も直後の現地調査に行きましたが、愕然としました。

戦争映画に出てくるような焼け野原が、現実に目の前にあるなんて信じられなかったです。

マグニチュード7.3 最大震度7

加速度は水平が0.8G 垂直は0.4Gなんて数字・・・

人間が耐震実験で再現など到底できない、極めて大型の地震でした。

そのうえ、この地震は直下型であった事、地殻変動により至る所に断層が発生し

それに輪を掛けて液状化現象も重なって、被害家屋39万棟

うち、全半壊が25万棟 死者6400人

今まで私達が経験してきた震度4や5とは、全く比較にならない甚大な被害をもたらしました

グラフのように就寝中の最初の揺れ(午前5時46分)で家が倒壊して

77%(5000人)の方が圧死、窒息で亡くなっております。

ただ、驚く事にこの地震が 「もし昼間に起きていたら?」

という研究では、ほとんどの専門家が「被害者はもっと増えていた」と結論づけされている事です!!

われわれは「家に居る時で良かったね!」と、共に言い合える住宅を造り、住んでいただく事が使命です。