- トップ >

- 工事中物件

伊豆の国市田京 E 様邸現場ー22

伊豆の国市田京 E 様邸現場ー22

足場と保護ネットが付き、いよいよ外壁用の胴縁工事に入ります。

写真はお昼に撮りましたが・・・まだ1階は日陰ですねぇー「写真1」(><)

この面は南側ですが、前に3階建てが建っていますのでどうしても影が落ちます。

しかし、1階は店舗と駐車場が主で

メインのLDKや水まわり、居室は2~3階に造ります。

なんとか明るい部屋が確保できそうです♪

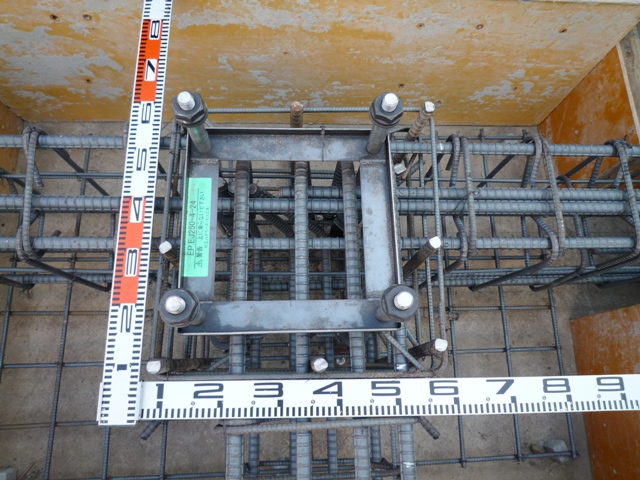

「写真2」は柱脚固定ベース

今は見えていますが、布基礎と土間コンクリートを打つとボルトは隠れます。

「写真3」は駐車場奥の配管スペース。

ここにはエコキュートを設置しますから その給排水を埋設したり

あと縦樋からの雨水排水、汚水や雑排水の点検キャップも先行してセットしてあります。

伊豆の国市田京 E 様邸現場ー21

伊豆の国市田京 E 様邸現場ー21

ボルトの本締めは全て完了♪

接続部のプレートにもサビ止め塗料を塗りました。

明日からは外部足場を組み始めます。

床のデッキプレートの設置は溶接を行いますので

火花が飛散して お隣に御迷惑をかけないよう、防護ネットを先に張ります。

何年か前に、お客様から「ボルトで繋ぎ合せた部分って・・・地震で外れたり折れたりしないの?」

と質問された事があって、構造計算担当者に専門的な回答を出した事があります。

例えば1本の梁に、何十トンという荷重を集中的にかける破壊試験を行った場合には

通常、ボルトで繋ぎ合わせた部分よりも 繋いでない鋼材部分が先に座屈(折れ曲がる)する

くらい、強力な接続強度で設計されているそうです。

ぶ厚い補強プレートを重ね合わせた上に太いボルト(30~40本位)で締め付けてあるからです。

ところが、接続カ所を極端に強くし過ぎてしまう事は 逆効果だそうです。

強すぎるカ所を作ってしまうと、全体のバランスが崩れて

今度は繋いでない部分だけに応力が集中しまうと、それはそれで危険なので

敢えて【接続カ所を必要以上に頑強にしない!】 これも耐震性能には大切な事なんです!

伊豆の国市田京 E 様邸現場ー20

伊豆の国市田京 E 様邸現場ー20

作業は順調に進み、夕方4時には ほぼ予定の作業は完了です。

12月末は一年で最も陽が短い時期ですから、あと30分遅れたら

暗くなるので・・・・ギリギリセーフだったと思います。

既に階段も2基設置できたので2、3階までは上がれる様になりました。が~~っ

上がっても床は無いので、施主様御家族は絶対無理(><)

「写真3」梁の接続は鉄のプレートで挟み込んでボルトで締め付けます。

まだ1/3程度しか留めてありません。

しかもスパナで人力で軽く固定してあるだけです。

明日、傾きをワイヤーとジャッキで微調整して 完全に水平&直角を確認できたら

トルシア高力ボルトを機械で締め込みます。

伊豆の国市田京 E 様邸現場ー19

伊豆の国市田京 E 様邸現場ー19

柱を立てると、最初に柱脚(根元)の固定を行います。

この時、基礎に対して垂直になっているか? 調べるのが

「写真2」マグネット式水平・垂直レベルゲージです。

- 磁石で鉄骨柱にポンッ!と・・・2個取り付けて

緑色の液体が入っているカプセル内の気泡の位置で調べます。

傾いていると空気の粒が左右どちらかに偏るので一目瞭然。

これを南北面と西北面、二方向でチェックしながらボルトを締めていきます。この方法は簡易的な調べ方なので、明日「下げ振り」で再度確認して

垂直が確定してから本締めを行います。

伊豆の国市田京 E 様邸現場ー18

伊豆の国市田京 E 様邸現場ー18

25日に基礎の型枠を外して、埋め戻しも完了!今日27日、友引が鉄骨の建て方です。

「写真1」朝8:00、鉄骨はまだ来てませんが レッカー車は準備万端。

今日はこれから、トラック5台分の鉄骨が運び込まれます。

「写真2」1台目のトラックの材料を下ろし、いよいよスタート♪

「写真3」は柱を建てた後に鳶の職人さんが10mの高さまで上がりワイヤーを外すところ。

まだ柱脚のボルトも仮留めなので、気持ち揺れている柱に登る度胸は感服です。

伊豆の国市田京 E 様邸現場ー17

伊豆の国市田京 E 様邸現場ー17

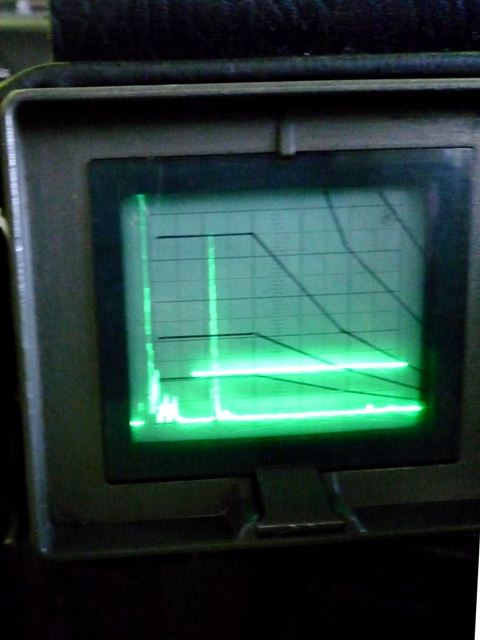

実寸検査に引き続き、次は超音波探傷試験。

溶接部分の内部に 亀裂や空洞がないか? チェックします。

これは身内(鉄骨業者や住宅会社)が行う事はありません。

だって、「こんくらいならOKOK!」と甘い検査になることは許されないからです。

外部から試験官をお呼びして、全溶接カ所を調べ上げていただきます。

音波マイクを優しく滑らせながらモニターをチェックします。「写真3」

伊豆の国市田京 E 様邸現場ー16

工場・・・メチャメチャ広い @o@/ 「写真1」

バレーボールのコートが10や15は作れそうな・・・大きな鉄工所です!

天井クレーンで鋼材を吊り上げて右に左に移動していますから

作業員の皆さん、安全第一で仕事して下さいm(_ _)m

「写真2」最初に事務所にて打ち合わせ

一本一本の鋼材に【A-1】とか【B-3】と記号を振ってあり

厚みや、長さ 溶接継ぎ手カ所の照らし合わせに30分。

「写真3」いよいよ製品検査!

とても重要な検査です。

だって来週組み立て終わってから・・・「あれ? 短いぞー @O@;/」なんて

ことになったら取り返しがつきませんから、事前確認&承認が鉄則。

伊豆の国市田京 E 様邸現場ー15

伊豆の国市田京 E 様邸現場ー15

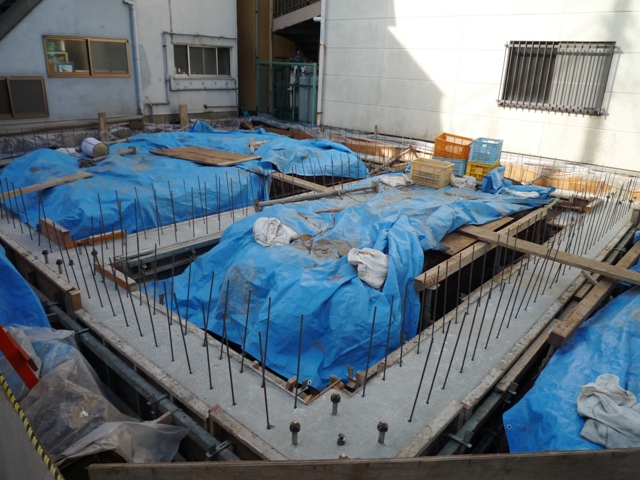

基礎コンクリート打設です。

養生期間を経て、日に日に強度が増していきます。

この後型枠を外して、土を埋め戻せば鉄骨の建て方の準備が整います。

「整いました!」は今年の流行語大賞の候補ですってねー♪

あと、「戦場カメラマン」「なう」「AKB48」「ゲゲゲの女房」

これって来年の今頃には「懐かし~ぃ」って言葉になっちゃうもんなんですけど!

昨年は「政権交代」「新型インフルエンザ」「草食男子」「婚活」「実物大ガンダム」

脱線してゴメンナサイm(_ _;)m

「写真1」の地中梁から飛び出している鉄筋ですが・・・

「写真2」は二列、「写真3」は一列に並んでいるのが分かりますか?

二列になっているのは、外側は布基礎と連結! その上に外壁を貼って部屋になる部分です。

内側の鉄筋は、床下の防湿コンクリートのワイヤーメッシュと絡める時に使います。

一列しか出ていない所は 部屋がありません。

ですから立ち上がりの基礎も、外壁もない「ビルトインガレージ」ですから

土間コンクリートと接続する鉄筋だけあればOKという事です。

来週の火曜日に鉄骨の実寸検査の予定です。

伊豆の国市田京 E 様邸現場ー14

伊豆の国市田京 E 様邸現場ー14

「写真1」は鉄骨の柱が建つ部分。 この4つのボルトで柱と連結します!

この基礎は独立基礎という工法で、各柱一本一本の荷重をこの単独の基礎が受け止めます。

ベタ基礎の様に建物の荷重を1枚岩の如く平面で受ける基礎とは違う工法です。

木造は30本、40本もの柱で建てますから一本に伝わる荷重か細かく分散されますが

鉄骨構造は柱6~8本で組むので、1カ所に掛る荷重が莫大で基礎がとても大きくなります。

その反面、柱の無い部分には荷重はゼロなので、独立基礎にして、単独で受け止めるのです。

「単独」・・・・って聞くと

大地震が来て 地面が揺すられた時、ズレたり傾いたりしないの?

すごく心配になりますよね?

地震でねじれたり歪もうとする力には、地中梁(ちちゅうばり「写真2」)という

梁で、独立基礎同士を繋ぐ事によって、衝撃を分散させ耐震力を高めます。

6つの独立基礎を、地面の中で全て連結させて、高さと幅を一体化させます。

「写真3」JIOの検査官の方が地中梁鉄筋の上を歩いていますけれどピクリとも動きません(笑)

この太さ、本数は、ビルやマンションを造る時と変わりませんから^^v

伊豆の国市田京 E 様邸現場ー13

伊豆の国市田京 E 様邸現場ー13

今日はJIOさん(日本住宅保証機構)の配筋検査です。

基礎の鉄筋の太さ、間隔、型枠と空き寸法など 細かなチェックを受けました。

空き寸法、被り厚→ http://blogs.yahoo.co.jp/k_sys_1/25243692.html

鉄筋の検査の時は・・・周囲の型枠が組み終わっていると配筋が隠れてしまい

しっかりとした検査が受けられません(><)

かといって、型枠をセットしなければ被り厚が確認できなくて問題ありです(><)

今回は半分型枠が付いた時点で 検査に来ていただけましたから

両方ともチェックを受ける事ができました!

組めていないカ所も墨出しが完了していたので外枠の位置までしっかり確認してもらえたのです♪