- トップ >

- 工事中物件

焼津市与惣次 T様邸 新築現場-9

これは南側1階のウッドデッキスペースと、2階バルコニーの左右両サイドに

袖壁を立てるので それを支えるための基礎です。

建物の荷重を受けても割れたり潰れたりしない素材なんです。

もちろん水も吸いませんし、熱伝導も少なく断熱材にはもってこいです。

これから基礎外周部底面に敷き詰めます。

焼津市与惣次 T様邸 新築現場-8

掘削後に外周に捨てコンクリートを流し 位置出しをして型枠をセット!

それから砕石を敷いてランマーで突き固め 基礎下の断熱材を敷き込み・・・

結構工程と手間ひまかけて造るもんなんですよ!

発動機、農作機械の会社さんだったと思います(笑)

ランマーは地盤面を締め固める機械で、道路の舗装の時にも良く使われる機械です。

↓

http://image.search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&p=%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC

静岡市駿河区西島 A様邸新築現場-25

ちょうど玄関アプローチ側からの外観です。

玄関ホールが明るくなるか?中に入ってみましても・・・暗い@o@;/

暗い理由は 玄関はキズ防止で段ボールが貼ってあるからです。

「写真2」内部からみると ガラス多めの玄関引き戸にしてありますから

段ボール養生を取れば随分明るくなると・・・思います。

それと水まわり設備(キッチンや洗面、トイレ)も続々と搬入されてきます。

来月(11月)に完成お引渡しとなりますので、

今度のお正月は新居で迎える事ができますね♪

清水区渋川 K様邸新築現場ー17

コンクリートミキサー車、第1号登場!

建物の奥の方から徐々に手前に向かって流し込んでいきます。

今回の工事はお隣さまの駐車場をお借りできた事・・・

本当に感謝、感激です。 御協力ありがとうございますm(_ _)m

通常は建物横にミキサーが入るスペースが取れないので

この様に

↓

http://blogs.yahoo.co.jp/k_sys_3/38878437.html

ポンプ車からホースで圧送して流し込む経費が掛かかるところですが

今日は「写真2」緑色のシューターで送り込めました。

「写真3」基礎の高さを調整しながら 丁寧に表面を均します。

静岡市駿河区 東新田2丁目 H様邸 新築現場-44

近隣でさえぎるものはありませんから日当たりも景色もバッチリ♪

ローカルな地名出してすみません。長田地区の住民じゃないと分かりませんね(笑)

これから長田地区をもっと宣伝して、人口を増やそう! ぉ₋ぅ (声小っちゃ)

静岡市駿河区 東新田2丁目 H様邸 新築現場-43

11月8日(土).9日(日)に行います。

今回は御両親と息子さん御夫婦、娘さん達 計6人で住まう三世代同居住宅です。

盛り沢山の夢が詰まった3階建て住宅になっております♪

外観は都市型シンプルデザイン! ガルバリウム鋼板を採用してシャープに仕上げました。

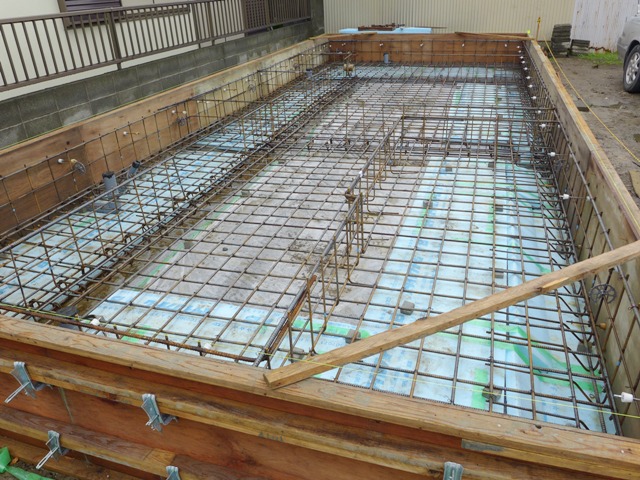

清水区渋川 K様邸新築現場ー16

基礎の中に埋め込む鉄筋の太さ、長さ、間隔などを

JIO(日本住宅保証検査機構)さんの検査員の方がチェックして下さいます。

住宅瑕疵保険⇒ http://www.jio-kensa.co.jp/insurance/hoken/index.html

建築基準法が定めた施工方法で工事が進められているか?耐震強度が確保されているか?

これを第三者機構が検査をして合格した建物に保険をかける仕組みです。

静岡市清水区渋川 K様邸新築現場ー15

牛の模様の建物の2軒奥です。とても分かりやすいです♪

清水にお住いの方でしたら、この建物わかりますよね!

「写真2」基礎下の断熱材敷きが完了してから 防湿シートで被い鉄筋組み作業まで進みました。

焼津市与惣次 T様邸 新築現場-7

基礎を作る時・・・

ただ地面を掘って、コンクリートを流して完成♪って訳ではありません。

これを綿密にお施主様と協議してから着工します。

玄関アプローチが急勾配になったり

駐車スペースも坂になって停めにくい、

高齢者が同居するのに玄関前に階段を作らなければならないですとか~

盛り土や地盤の補強など余分な費用が嵩む。

敷地の土や砕石、雨水などが隣の敷地に流れ込まない為のブロック積みが必要。

盛り土した分、裏のお宅の日影が大きくなってご迷惑を掛けてしまう。等々

クリアしなければならない事も増えてきます。

全てにおいて丁度良い、ベストな高さにGL設定しました♪

両隣のお宅の地盤面ともほぼ揃えておりますのでご迷惑のかからない高さです。

焼津市与惣次 T様邸 新築現場-6

建物四方の外壁のラインを正確に出して糸を張り

ショベルカーを建物中央に据えて外周から掘り始めました。

昔は直角を出すのに『さしご』を使ったり『水盛り』したりで時間が掛ったそうです。

「さしご」は3:4:5です。

これは 辺の長さ3m、4m、5mの三角形を地面で作ると3と4が交わる角が90度になるからです。

水盛りは敷地の手前と奥で高さを調べる時(勾配がある土地)長いホースを双方で持って

これに水を入れ、水表面の高さを見て水平を確認していたそうです。「水盛り遣り方」

それで今でも「写真2」の様に「水杭」「水貫」「水糸」って【水】が付くんです!